|

| [STARTSEITE] [Impressum] [Datenschutzerklärung] [Intention] [Sitemap] [POLITIK] [WIRTSCHAFT] [KULTUR] [GESELLSCHAFT] [GEOGRAPHISCHES] [CHRONIK] [PERSONEN] [ZEITZEUGEN] [UMFRAGEN] [MEDIEN-TIPPS] |

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

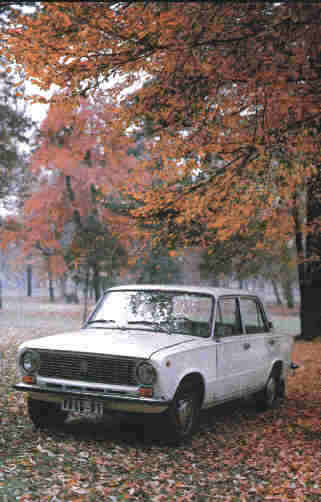

Informationen zu bekannten Automarken in der DDR Trabi, Lada und Co. - Fahrzeuge auf den Straßen der DDR Die ostdeutschen Straßen wurden in erster Linie von Fahrzeugen geprägt, die in der DDR produziert oder aus dem sozialistischen Wirtschaftsraum importiert wurden. Einige besitzen bis heute Kultstatus. Eigenproduktionen der DDR: Trabant Der Trabant, oft liebevoll ”Trabi” genannt, steht für die DDR wie kein anderes Fahrzeug. Auch heute noch gibt es zahlreiche Liebhaber. Das erste Modell der Trabant-Reihe war der Trabant P50. Es wurde von 1957 bis 1962 im VEB Sachsenring Automobilwerke Zwickau produziert. Der P50 wurde als erschwingliches Auto für die Massen konzipiert. Er war mit einem luftgekühlten Zweizylinder-Zweitaktmotor ausgestattet, der 18 PS leistete. Das Besondere war seine Karosserie aus Duroplast, einem Kunststoff, der aus Baumwollabfällen und Kunstharz bestand. Diese Materialwahl resultierte aus einem Mangel an Stahl in der DDR. Es gab verschiedene Karosserieversionen wie Limousine, Kombi und Kastenwagen. Trotz seiner Einfachheit war der P50 ein wichtiger Meilenstein in der ostdeutschen Automobilproduktion. Symbol der DDR wurde jedoch insbesondere der Trabant 601, der das am weitesten verbreitete Auto war. Er wurde von 1964 bis 1990 produziert und verfügte über eine verbesserte Karosserieform und einen etwas leistungsstärkeren 26-PS-Motor. Insgesamt wurden etwa 3,6 Millionen Exemplare aus der Trabant-Reihe hergestellt. Wartburg Die Wartburg-Modelle stellten eine gehobenere Alternative zum Trabant dar und wurden von 1956 bis 1991 im VEB Automobilwerk Eisenach gefertigt. In der DDR galt der Wartburg als Prestigeobjekt und war bei denjenigen begehrt, die es sich leisten konnten. Besonders beliebt war der Wartburg 353, der nicht nur ein modernes und zeitgemäßes Design hatte, sondern dank 3-Zylinder-Zweitaktmotor mit 992 cm³ Hubraum und einer Leistung von 50 PS auch mit guten Fahrleistungen überzeugte. Etwa 1,7 Millionen Wartburg-Fahrzeuge wurden insgesamt produziert und teilweise sogar nach Westeuropa exportiert. Melkus RS 1000 Der Melkus RS 1000 ist zwar kein typisches DDR-Auto, aber dennoch wichtig zu erwähnen. Es handelt sich um den einzigen Rennwagen*, der je in der DDR produziert wurde. Zwischen 1969 und 1979 wurde er in kleiner Stückzahl gebaut und ausschließlich an Rennfahrer verkauft, was einige Menschen dazu motivierte, einer Rennfahrgemeinschaft beizutreten. Mit seinem 3-Zylinder-Zweitaktmotor aus dem Wartburg 353 und einer Leistung von 70 PS erreichte er eine Höchstgeschwindigkeit von 165 km/h. Da nur etwa 101 Exemplare produziert wurden, ist er heute ein begehrtes Sammlerstück. Importfahrzeuge in der DDR: Lada Der Lada stammt ursprünglich aus der Sowjetunion und gehörte zu den beliebtesten Importfahrzeugen der DDR. Die Produktion des ersten Lada-Modells, basierend auf dem Fiat 124, begann 1970. Dieses Fahrzeug wurde zunächst als WAZ-2101 bezeichnet und in der Sowjetunion und einigen Ostblockländern unter dem Namen ”Schiguli” verkauft. Der Name €”Lada” wurde erst 1974 für die Exportmodelle eingeführt. Es folgten weitere Modelle wie der populäre Lada 2106 (auch als Lada 1600 bekannt), der mit 78 PS als besonders leistungsstark und zudem komfortabel galt. Von 1976 bis 2006 wurden insgesamt 4,3 Millionen Exemplare gebaut. Lada-Fahrzeuge wurden in der DDR oft als Taxis, Dienstwagen oder als Statussymbol für wohlhabendere Bürger genutzt. Moskwitsch Auch Moskwitsch-Fahrzeuge stammen aus der Sowjetunion und waren in der DDR verbreitet. Die in Moskau gefertigten Wagen basierten auf Opel-Modellen und wurden bereits seit den 1930ern produziert. 1957 kam der beliebte Moskwitsch 410 auf den Markt, einer der ersten PKW mit Allradantrieb. In der DDR wurde vornehmlich der Moskwitsch 412 genutzt, der ab 1972 importiert wurde. Dieses Modell verfügte über einen Vierzylinder-Ottomotor und 75 PS und konnte eine Höchstgeschwindigkeit von 140 km/h erreichen. Es wurde vor allem für seine Robustheit und Wartungsfreundlichkeit geschätzt, doch auch Fahrwerk und Fahrleistungen konnten viele Menschen, insbesondere im ländlichen Bereich von sich überzeugen. Ab 1979 wurden allerdings keine Moskwitsch-Fahrzeuge mehr in die DDR eingeführt. Dies lag unter anderem an der zunehmenden Konkurrenz durch andere Importmarken wie Lada und Polski Fiat, die modernere Technik und Designs boten. Saporoshez Der ebenfalls sowjetische “€žSapo” wurde ab 1967 in die DDR importiert, fand aber trotz des großen PKW-Mangels nur wenig Gefallen bei den Bürgerinnen und Bürgern. Ursprünglich sollte der Kleinwagen eine günstige Alternative zum Trabant darstellen, die zudem zeitweise ohne lange Wartezeiten zur Verfügung stand. Die Verarbeitung nach sowjetischem Standard konnte den Qualitätsansprüchen der Menschen in der DDR jedoch nicht gerecht werden und wurde zudem im Laufe der Zeit schlechter. Auch der kleine Kofferraum, die benzinbetriebene Heizung*, die leicht zum Fahrzeugbrand führen konnte und der Heckmotor, der auf längeren Strecken zum Überhitzen neigte, schreckten ab. In den 70er-Jahren waren gerade einmal knapp 4 % der Fahrzeuge der DDR ein Saporoshez. 1979 wurde der Import deshalb eingestellt. Skoda Aus der Tschechoslowakei wurden seit den 60ern diverse Modelle der Marke Skoda importiert. 1975 waren rund 10 % aller in der DDR zugelassenen PKWs von Skoda. Insbesondere der Skoda 100 war weitverbreitet, von dem über 140.000 Exemplare eingeführt wurden. Mit 42 PS und einem starken Viertakt-Heckmotor wurde er als Alternative zum Wartburg gesehen. Allerdings war er für seine Rostanfälligkeit bekannt und wurde deshalb im Volksmund auch als BMSR-Auto bezeichnet, was für ”Böhmisch-Mährischer Schnell-Roster” stand. Die Produktion wurde 1977 eingestellt. Der Skoda 110 R war zum Markstart 1970 das einzige Großserien-Sportcoupé im gesamten Ostblock und wurde auch als “Porsche des Ostens” betitelt. Mit einem Vierzylinder-Viertakter und 52 PS konnte dieses Modell mit dem beliebten Lada mithalten und war entsprechend begehrt. Dacia Auch Wagen von Dacia waren auf den Straßen der DDR zu entdecken. Der Dacia 1300 wurde 1972 auf der Leipziger Messe vorgestellt und ab 1973 aus Rumänien in die DDR importiert. Es handelte sich um eine Lizenz-Variante des französischen Renault 12, mit einem 4-Zylinder-Viertakt-Otto-Motor und 54 PS. Allerdings gab es auch beim Dacia 1300 Verarbeitungs- und Qualitätsmangel, was zu einer Preissenkung führte. Insgesamt galt er dennoch als Erfolgsmodell und wurde bis 2004 weltweit fast 2 Millionen mal verkauft. In der DDR wurden nur die Limousinen-Versionen angeboten, während Kombi-, Fließheck- und Pick-up-Varianten nicht importiert wurden. Importfahrzeuge: wichtig zur Erhöhung der Bedarfsdeckung Importfahrzeuge spielten in der DDR demnach eine wichtige Rolle, da die Eigenproduktion bei Weitem nicht ausreichte, um die hohe Nachfrage nach Autos zu decken. Grundsätzlich musste sich aber jeder, der einen Neuwagen erwerben wollte, beim IFA-Vertrieb seinen Autowunsch anmelden - egal, ob für ein DDR-Fabrikat oder einen Importwagen. Beides war mit jahrelangen Wartezeiten verbunden. Die DDR-Führung schaffte es mit ihrer Planwirtschaft nie ausreichend, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, um die eigenen Produktionskapazitäten zu erhöhen oder den Bedarf durch genügend Importfahrzeuge zu decken. Heute ist der Import von Autos vor allem eine Möglichkeit, um Kosten zu sparen. Besonders durch Reimporte aus dem EU-Raum lassen sich oft beträchtliche Summen einsparen, da dort angebotene Modelle durch unterschiedliche Steuern, Ausstattungen und Händlerkonditionen günstiger erworben und anschließend in Deutschland zugelassen werden können. So können als Reimport Dacia*, Skoda, und viele andere Marken auch bei kleinerem Budget erschwinglich werden. Damit setzt sich ein Prinzip fort, das bereits in der DDR eine große Bedeutung hatte: Die Suche nach der besten Kombination aus Verfügbarkeit, Preis und Qualität. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||